徐明:我的一本《涉江词》

一

许多年前,就在日本人把上海的多处地区炸成一片焦土时,数百里外,一位28岁的文弱女子匆匆而又无奈地离开了举城惶惶、一夕数惊的南京。这是1937年8月间的事情,四个月后,南京成了一座死城。在为那30万被法西斯屠刀夺去的生命抱有无限悲恨的同时,我也在为一个毫无防卫能力的个体生命早早地躲开了那些禽兽般的异国士兵,早早地离开了那个后来成为震惊世界的屠场而感到庆幸。而更值得庆幸的是许多年后,一本词集,一本由离开南京的这位女子创作的词集面世了。那其中数百首词作声韵沉咽,风格高华,以宋人正声般的质地在现代文坛上为这种早已风光不再的文学样式重占一席之地。也使她自己成了现代作家群中的词坛翘楚。这本词集,就是《涉江词》,这位女词人,就是沈祖棻教授。

离开南京后,沈祖棻先是到了安徽的屯溪,而后又经安庆、武汉、长沙、益阳、重庆,最后到了成都,在那里教书写作,直到日本战败投降。《涉江词》中的绝大多数作品,就写成于这一时期。我一直没有看到沈祖棻本人对她的词集因何以“涉江” 为名的解释,但注意以上城市,便会发现它们均位于长江湘江沿线。由此入川,必然是溯江而上,于是就很自然地由沈祖棻联想到南宋的李清照。她们都是杰出的女性词人,同样遭逢战乱,又同样在外敌入侵,烽火山河之际背井离乡。沈祖棻是“涉江” ,李清照则是“南渡” ,一线江水同样成了她们生命的屏障。另外,“涉江”又是屈原《楚辞·九章》中的篇名,是屈原渡江湘入洞庭,过枉陼、辰阳而入溆浦的纪行诗,行程也是由渡江开始。屈原的《涉江》表达了与腐朽贵族势力坚持斗争、绝不妥协的意志,此时当然会引起沈祖棻的共鸣,并援以为题。我这样来理解“涉江” ,想必与作者的本意相差不远。

《涉江词》的开篇之作,是1932年春天作者23岁时写的《浣溪沙》。此前日本军人先后发动了东北“九一八”世变和上海“一二八”事变。身为南京中央大学中文系学生的沈祖棻已经对祖国山河风雨飘摇的前景表示了深切的忧虑。

芳草年年记胜游,江山依旧豁吟眸。鼓鼙声里思悠悠。

三月莺花谁作赋,一天风絮独登楼。有斜阳处有春愁。

沈词中凡有“斜阳”的句子大都伤感沉痛,写得非常出色。比如“忍看斜阳红尽处,一角江山” ,“纵有当时燕,怕江山如此,减了斜阳” ,“但伤心,无限斜阳,有限江山”等等。这使她同贺梅子、张三影、红杏尚书一样,有了“沈斜阳”的雅称。但斜阳的意味毕竟与梅子红杏不同,你看它总是与“江山”二字一起出现。词人所忧虑的是世事板荡,神州陆沉,这才有了那篇《浣溪沙》的总领全集,才有了《涉江词》中残阳如血般的苍凉、浑壮的总体基调。

我读沈词,总会自觉不自觉的想到李清照。后来看到其他大师们的评价,才发现人家早有了这种比较。沈尹默先生说:“漱玉清词万古情,新编到眼更分明” 。朱光潜先生说:“易安而后见斯人,骨秀神清自不群” 。汪东(寄庵)先生说:“问词人南渡,有谁似,李夫人?”

其实把沈祖棻说成是“当代李清照” ,是因为遍数中国古代最优秀的女性作家,也只有拿她来比了。实际上沈祖棻和李清照在写作的题材和风格方面是大不相同的。清照之词,前期多写闲适优裕的生活,语言清丽婉约。后期遭兵燹之灾,南渡后词风一变,沉郁感伤,但基本不出个人情感的圈子。包括那首堪称词中冠世名篇的《声声慢》,也只是在自叹身世。而类似清照前期风格的作品,到了《涉江词》中是很难看到的。“《楚辞》共向灯前读,不诵‘湘君’诵‘国殇’” ,沈祖棻始终关注的,是苦难深重的祖国和在战火中颠沛流离的民众。如同杜甫在“安史之乱”时期的作品可称为“诗史”一样,《涉江词》几乎就是一部中国和世界反法西斯战争的词史。诸如南京陷落,汪伪投降,广州武汉失守,百姓悲惨流离、权贵却灯红酒绿以及日本近卫内阁倒台,苏德会谈,珍珠港事件,盟军解放巴黎,日本投降等国内外大事,无一不被写入词中。女词人避居巴蜀,国忧家恤却萃于笔端,写来痛切深婉,如下面这首《浪淘沙》 :

长夜正漫漫,风雨添寒。江南江北又春残。十载相思忘不得,无限关山。

回首血成川,如此中原。年年旧燧换新烟。四海伤心闻野哭,休念家园。

这种心忧天下的眼界和胸襟,这种反映现实的广阔和深刻,是易安居士和《漱玉词》所不太好比的。

即使置《涉江词》于宋人作品中,也是毫不逊色。不仅如此,由于沈祖棻是站在业已形成的高度上继续创作,恐怕还会把一批宋人甩在身后。词学大师汪东点评《涉江词》,常有这样的断语:“韦(庄)冯(延巳)遗响,如在人间” ,“漱玉(李清照)遗韵” ,“小山(晏几道)六一(欧阳修)之间” ,“置周(邦彦)柳(永)集中,犹为上乘” ,“后半绝佳,遂近少游(秦观)” 。可见唐宋词名家的风格早已被沈祖棻研究透了。如此博采众长,融会贯通,使她在写作这种格律严谨的文体时得心应手,读来毫无滞涩。她写了五百多首词,所用的词牌竟多达95种,而且运用娴熟。非凡的艺术功力再加深刻的思想内容,使《涉江词》成了摇曳于现代文学园地里的一株古典奇葩。

二

我对沈祖棻先生和她的《涉江词》有以上的认识和理解,是因为我在大约二十年的时间里,一直在零零散散地收集沈祖棻先生的词作,直到最终得到了她的全部诗词作品。

中国当代有两位作家,在他们的作品集一时买不到的情况下,我只有留意他们散见于各种报刊杂志上的作品,见到了,就记在自己的笔记本里。这其中一位是聂绀弩先生,我从上世纪70年代末抄到他的第一首诗,当时只知道诗作者叫“散宜生” ,还不知真人是谁。直到2001年买到学林出版社出版的《聂绀弩诗全编》,笔记本里大约有了他40首诗词,而时间已过去了二十多年。还有一位自然就是沈祖棻教授。

我在成长的年代所能看到的东西实在是太少了,从小学五年级起,直到高中毕业,我人生最重要的学习阶段都是在“文革” 时期中度过。至于小时候熟读的唐诗宋词,也就认为这也只有唐宋时候的人才会写。像夏承畴、唐圭璋等词学名家的名字,我是连听说都没听说过的。倒是常常可以看到郭沫若先生的那些充斥着政治口号的词作,比如《李白与杜甫》中的“《水调歌头·游泳》,畅好迎风诵去,传遍亚非欧。宇宙红旗展,胜似大鹏游” ,让我以为这才是是绝妙好词,直到今天还能背诵。郭沫若在“文革”中的日子并不好过,但他的《李白与杜甫》却能和《毛选》、鲁迅作品一同摆在那个年代的书架上。那时候我觉得此书是“文革”中后期可以公开看到的最好看的书,读了不知多少遍,把对杜甫的印象都读坏了。以至于后来拼命背杜诗,背了二百多首,连《自京赴奉先县咏怀五百字》那样的长篇都烂熟于心,这才觉得对诗圣的歉疚稍微减轻了一些。

记得是在1978年的夏天,我进大学之后的第一个暑假,留在学校里乱翻书,在一本什么杂志上看到了前面所引沈祖棻的那首《浣溪沙·芳草年年记胜游》。那时候读到这样的词作,完全是一种全新的感觉。然后是1979年的某一天,南京大学中文系程千帆教授来到我们学校,在中文系廖序东先生、吴奔星先生陪同下,给我们文科几个年级的学生讲了一次课。程先生那次讲了些什么已经都记不太清了,但他的气度、风采和学识使全场为之倾倒的情景至今恍如昨日。他的几句开场白马上就把会场里的气氛调动了起来。对和蔼严谨的语言学家廖序东教授,程先生尊敬而客气地说:廖先生是我几十年的好朋友了。而对个性鲜明的诗人学者吴奔星,程先生更随意亲切一些,他说:“你们徐州出教授啊!” 他手向上指着说:“北宋那个时候有陈师道教授(陈受苏轼推荐曾任徐州教授)” ,然后又手指吴先生说:“现在有吴奔星教授” ,把坐在一旁的吴先生说得乐不可支。

那一代的学人真是好性情,随便忆起他们的一些轶事就显得是那样特立独行。比如吴奔星先生有一天在校园里闲走,几个学生过来起哄说:“吴老师,请客啊,今天的报纸上有您的诗歌发表。” 吴先生拖着湖南口音说:“一只烧——鸡!”意思是小事一件,不过是一只烧鸡的稿费。学生们还是不依不饶:“《人民日报》啊,全国第一大报。”提醒他您比喻的稿费显然不止这些。吴先生走过去了,回答时并不转头:“两只烧——鸡!”

听程先生讲课时,我的同班同学张宏生和我坐在一起,一样陶醉于对程先生的敬仰之中。可人家把敬仰落在了实处,大学一毕业就接着考取了南大研究生,追随程先生读完了硕士再读博士,这都是二十年多前的事情了。如今宏生是南京大学中文系教授,香港浸会大学中文系教授,博士生导师,台湾中央大学中文系客座教授,美国哈佛大学、耶鲁大学访问学者。主持国家大型古籍整理项目《全清词》编纂,著有《江湖诗派研究》、《清词探微》等著作十几种。我现在颇为后悔自己当初玩心太重,小富即安,读完大学便不作他想,以至迄今一事无成。看到当初不少的同学如今名重学显,自己只能在屋里急得左右抓挠。

我见过的名人不多,那次见到程先生,始知什么是大师风范。而那一次听课得到的另外一个信息是:程先生和沈祖棻教授是夫妻,沈祖棻的词集叫作《涉江词》。

三

刚刚读过《浣溪沙》,因爱其文美,又得见程先生,我把对沈程二老的仰慕合并一处,具体行动便是开始留意购买《涉江词》。我不知这书由哪里出版过,猜它的印数也不会太多,因为许多年来在本地和外地的书店里从未见到过。托在国营和个体书店的朋友帮忙,也都表示从没见到过。这期间偶然能在书刊上看到有关沈祖棻的文章,如果引了她的词,我就抄在一个本子上,十多年里,居然也积累了三十多首,但始终没能见到《涉江词》一书。1983年读到黄裳先生的《榆下说书》,其中有一篇文章就叫《涉江词》,写他1979年到南京旅行,住在南京大学招待所,在一次座谈会上认识了程千帆教授,当晚程先生就让学生送来了《涉江诗词稿》一书。看到这里不免感叹,到底是有声望地位的人,得来全不费工夫。

我当然想到过找同学张宏生来帮忙而不必等上十几年,说不定通过他还能从程先生那里讨到一个签名本。可写封信让他寄来,我觉得不够郑重。而曾经朝夕相处的同学,走出校门后若想再见竟是如此不易。外地同学来徐,找我很容易,到家到单位,基本都能抓个正着。抓宏生这样成了知名学者的人就难了。我有两次到南京,一打听,一次他去外地讲学,另一次去了香港。1997年我们毕业15周年,大部分同学返校聚会,他又因人在美国而缺席。终于在1998年三月,我去南京出差,在宁同学小聚为我接风,张宏生这次在南京,也赶来了,这好像也是我和他毕业16年来的第一次见面。宏生送了我一本他的新著《江湖诗派研究》,我略翻了翻之后问他:“你还能再帮我找一本书吗?”于是我把这些年来抄词寻书的经过说了一遍。宏生听得很仔细,肃然动容,盯着我半晌没说话。第二天,他就带着一本江苏古籍出版社的《沈祖棻诗词集》到我住处送给了我。书中不光有全部五百多首“涉江词”,还包括了四百多首“涉江诗” 。尤令我想不到的是,书的内页里,有“赠宏生老弟 闲翁”的字样,原来他是把程千帆先生(闲堂老人)送给他的书转赠给了我。我当时不知该说些什么才好,拍了拍他的肩膀,也是半晌无语。

回家之后,看到书的扉页上,宏生还写下了这样的话:

“徐明兄英姿俊朗,雅擅词章,尤嗜涉江词人之作。自云尝手录其词卅余阙,每以不得全秩为憾。自徐过宁,建生、国强(同学名)招饮,具道拳拳之忱。余与兄四载同窗,廿年契友,厚其意,感其情。插架适有千帆师所赠《沈祖棻诗词集》,乃举以转赠之。千帆师知此,亦当欣然矣。书数语以说其因缘云。”

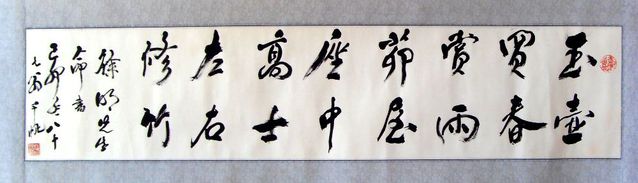

宏生显然是把这件事情告诉了程千帆先生,程先生看来也是“欣然” 的。1999年,一封宏生的邮件寄到了我的单位,打开一看,竟是程先生写给我的一张横幅,内容是晚唐诗人司空图《二十四诗品》中“典雅”一则的前四句:

玉壶买春,赏雨茅屋,座中高士,左右修竹。

宏生还附了一封短信,说程先生的字你好好留着吧,他年事已高,近来已经很少握笔了。2000年六月,也就是给我写字的第二年,程先生以88岁高龄而归道山。他的那幅字,我找人做了装裱,十年来一直珍藏在我的身边。

我和一本书的故事至此应该结束了。把一个过程这样子集中写下来,好像我那二十年没做别的事情,尽顾着抄词找书了,实际上当然不是如此。我只是想通过这件事,来说明学界前辈和他们的道德文章在我们这一代人心中的分量。尤其是在黄裳先生的文章里得知,沈祖棻先生早在1977年六月就因交通事故在武汉去世时,这让我的心中伤感莫名。因而持续地在十多年中,以这样一种方式作为对沈祖棻教授的悼念。如今程沈二位先生携手远去,我偶尔再看他们的作品和墨迹,心有所感,慨叹不已。

附图片两幅

1.年轻时的沈祖棻

2.程千帆先生手书横幅

作者简介:

徐明,生于1955年,于1978年3月——1982年1月在徐州师范学院中文系一班学习,系“文革”结束恢复高考后的首届大学生。毕业后先后在沭阳县中学、徐州人民广播电台、徐州有线电视台、徐州广播电视台工作,主任记者职称。2015年退休。

地址:江苏省徐州市铜山新区上海路101号 邮编:221116

电话:0516- 83656386 传真:0516- 83656386 邮箱:jssdxyh@jsnu.edu.cn